Cerramos la trilogía señalando que cada avance en nuestra comprensión del mundo ha tenido un efecto curioso: no nos ha dado un suelo más firme, sino que nos ha retirado el anterior. Primero perdimos la Tierra plana, luego el centro del universo, más tarde la fuerza de la gravedad como algo que tira de la materia y, con Einstein, incluso el espacio y el tiempo dejaron de ser absolutos.

Pero puede que el golpe más fuerte esté todavía por llegar. Quizás el propio espacio no sea fundamental, sino emergente de algo más básico todavía.

La relatividad general describe la gravedad como geometría. La mecánica cuántica describe el mundo microscópico como probabilidades, superposiciones y entrelazamientos. Ambas teorías funcionan de manera extraordinaria en sus dominios. Pero juntas, no nos encajan.

Cuando intentamos aplicar la relatividad general a escalas cuánticas, el espaciotiempo se vuelve inestable. Y cuando intentamos cuantizar la gravedad, como hacemos con las otras fuerzas, las matemáticas explotan: aparecen valores infinitos en las ecuaciones que indican que algo está mal planteado desde la base.

El entrelazamiento es uno de los fenómenos más desconcertantes jamás descubiertos. Dos partículas pueden compartir un estado cuántico de tal manera que no pueden describirse por separado, incluso cuando están alejadas por enormes distancias. Sabemos que no es una señal que viaje, ni una influencia que se propague. Es una “relación” que no usa el espacio.

En las últimas décadas ha surgido una idea radical: el espacio podría no ser el escenario donde ocurren las cosas, sino el resultado de cómo se entrelazan los sistemas cuánticos. En esta visión, lo fundamental no serían puntos en un mapa, sino redes de correlaciones. “Estar cerca” o “estar lejos” sería una consecuencia emergente. Cuanto más entrelazados están dos sistemas, más próximos aparecen en el espacio emergente. Cuando el entrelazamiento disminuye, el espacio se estira o incluso se rompe y pasa a ser una relación.

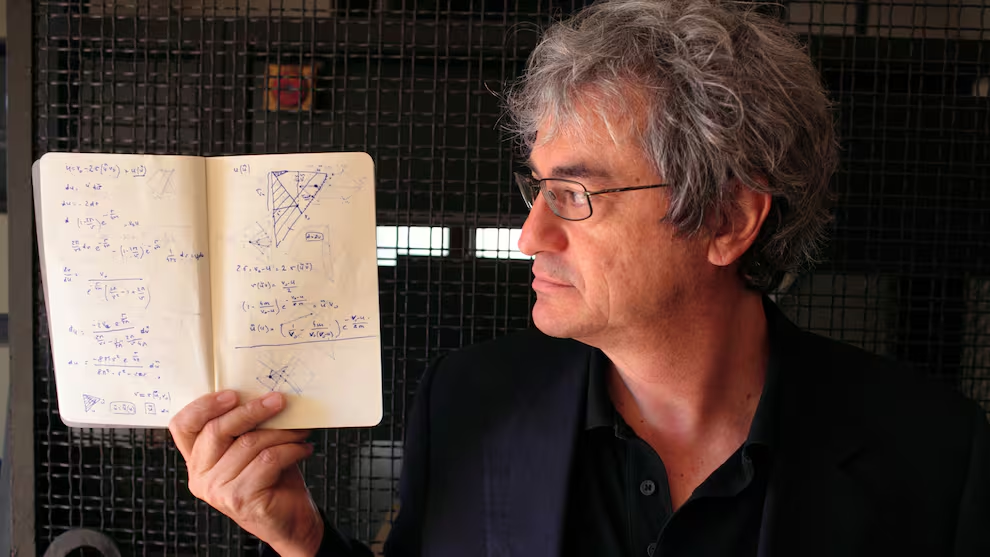

Aquí es donde la perspectiva de Carlo Rovelli nos ilumina un poco entre tanta oscuridad. En su física relacional, los objetos no tienen propiedades absolutas, sino solo en relación con otros. Nada existe “por sí mismo”, sino en la red de interacciones que lo definen. Desde esa mirada, el espacio no es un telón de fondo, sino una consecuencia de cómo las cosas se relacionan. No hay lugares esperando a ser ocupados; hay vínculos que, al organizarse, generan la sensación de distancia, cercanía y geometría. El mundo no está hecho de cosas, sino de relaciones entre cosas. ¡No me digáis que esto no es transgresor y radical!

Algunas propuestas van incluso, más allá, como ya apuntamos en el artículo anterior: la gravedad no sería una interacción básica, sino un efecto colectivo, una especie de elasticidad emergente de esas redes de información cuántica. Desde este punto de vista, la masa no curva el espacio porque “tire” de él. La curvatura refleja cómo se reorganiza la información y lo que llamamos gravedad es la tendencia estadística de esos sistemas a mantener ciertas relaciones. No es una teoría cerrada, pero explica por qué la gravedad es tan diferente de las demás fuerzas, tan débil y universal.

Una vez más, volvemos al océano, como en los anteriores artículos de la trilogía. Si esta visión fuera correcta, el océano no se sostiene porque la Tierra lo atraiga como una fuerza, ni siquiera porque el espaciotiempo esté curvado como una superficie. Se sostiene porque forma parte de una estructura relacional profunda en la que las trayectorias, las distancias y el tiempo mismo, emergen. El océano no “se queda”, es que no tiene la opción de irse.

Este tipo de ideas producen mucha incomodidad, porque no solo contradicen nuestra intuición cotidiana, sino también nuestra intuición científica clásica. Nos obligan a renunciar incluso a conceptos que parecían intocables, como el espacio, tiempo y localización. Pero la historia de la ciencia es clara: cada vez que algo parecía demasiado extraño para ser verdad, el problema no era el mundo, sino nuestras expectativas.

A veces recuerdo a los galos de Astérix, que solo temían dos cosas: que el cielo se desplomara y quedarse sin poción mágica. Qué extraño habría sido para ellos descubrir que el verdadero vértigo no viene de arriba, sino de la ausencia de un abajo. Y nosotros, hechos de átomos antiguos y entrelazamientos fugaces, somos una de las configuraciones que ha aprendido, por un fugaz instante en la historia del universo, a preguntarse por qué no se cae el océano.

Epílogo de esta trilogía

Hay algo profundamente humano en esta historia. No es solo física, es una cuestión de orientación. Nuestro cerebro necesita referencias: arriba y abajo, fuerzas que empujen, causas visibles. Cada vez que la ciencia avanza, nos retira una de esas referencias. Primero nos quitó la idea de un “arriba” universal. Luego la de un centro privilegiado. Después la fuerza que nos sujetaba. Ahora, quizás, el propio espacio.

Sin embargo, nada se derrumba, el océano sigue en su sitio, la Tierra sigue girando y nosotros seguimos caminando ajenos a si lo hacemos cabeza arriba o cabeza abajo. Tal vez porque la realidad nunca necesitó de nuestros conceptos para funcionar. Somos nosotros los que los necesitamos para orientarnos en ella.

Aceptar que el mundo no tiene un suelo último no es perder algo. Debemos entender que no estamos sostenidos por una fuerza visible ni apoyados en una estructura firme, sino formando parte de un entramado de relaciones profundas que no controlamos, pero que tal vez algún día lleguemos a comprender.

2 respuestas

Como siempre, gran artículo, Pedro.

Gracias, Jesús.